2025.11.22

2025.11.22

3月12日(水)からの報告です。

12日(水)は、CSMU附属病院にて臨床検査室のツアーが行われ、「受付→採血→検査」の自動化システムについて説明を受けました。特に印象的だったのは、採血台の下にベルトコンベアーが設置されており、採血管をその上に置くだけで、自動的に検査室の選別機へ送られるという、非常に効率的なシステムでした。この自動化された検査室には約20名の臨床検査技師が勤務していましたが、実際に手技で検査を行っているのはわずか2~3名とのことでした。高度な自動化によって業務が効率化されていることに驚きました。その後、病院の最上階にある「TB room(結核菌検査室)」を見学しました。この施設は臨床検査室が管理しており、台湾国内に21ヶ所しかない結核菌検査対応施設のうちの一つです。特に、CSMU附属病院のようにバイオセイフティーレベル3の大規模な検査室を持つ施設はごくわずかであると説明を受けました。菌を外に出さないための厳重な構造となっており、医療従事者に求められる高い安全性への意識を感じました。また、従来のように培養を繰り返して菌を同定する場合、結果が出るまでに48日かかることがありますが、感染性をなくした検体であればPCR検査によってわずか2日で結果を得られることも知り、検査技術の進歩に感心しました。その後、分子生物学検査室では、HIVやB型・C型肝炎ウイルスを1台で検出できる全自動PCR装置を見学し、さらに微生物検査室では、タンパク質のプロファイルを解析することで微生物種を特定するMALDI-TOF/MS装置についても説明を受けました。高度な技術と効率化されたシステムに触れ、臨床検査の現場について深く理解することができた、大変有意義な一日となりました。

13日(木)は、今回の海外研修の大きなトピックスの一つである、CSMU附属病院の手術室と手術支援ロボット「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」の見学を行いました。低侵襲手術センター長のCheng-Ming Peng先生より、CSMU附属病院におけるda Vinci導入の歴史や、年間の手術件数、世界におけるda Vinciシステムの普及状況などについて説明を受けました。見学の後には、実際にda Vinciの実機を使用したシミュレーション・トレーニングを全員が体験しました。手のホルダーに親指と中指を入れて操作し、画面上に表示されるボールを触るという、まるでゲームのような感覚で操作する内容でしたが、da Vinciを実際の手術で使用するには、手首の柔軟性や高い空間認知能力、適切な力加減や繊細な操作が求められると感じました。手術室の雰囲気や実際の操作感覚は今でも強く印象に残っており、非常に貴重で有意義な経験となりました。

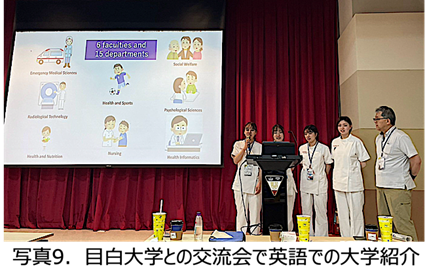

ランチタイムには、目白大学とCSMUとの合同会議に出席し、英語で大学紹介のプレゼンテーションを行いました。

午後は大学近郊にあるBionime社を訪問し、会社の歴史や製品についてのプレゼンテーションを受けました。Bionime社は血糖モニタリング装置の開発・製造を行っている企業で、特に持続血糖モニタリング(CGM)システムの開発に成功し、24時間の血糖値追跡により糖尿病患者の生活改善に貢献しているとのことでした。社内では生産ラインや精度管理室を見学し、電子基盤を作る部屋に入る際には、シューズカバーや不織布キャップの着用が義務付けられており、異物混入を防ぐことの重要性を改めて感じました。大学で電気・電子機器について学ぶ中で、完成された機器を扱うことはあっても、その製造工程を考えたり実際に目にする機会はなかなかありません。今回の見学を通じて、自分たちが今後扱っていく機器には多くの人の技術や思いが込められていることを実感し、大変貴重な経験となりました。

短い期間ですが、普段経験できないことがたくさんだったようです!

最終日についてはまた次回の投稿で!😍